小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

白塗りと黒塗りの違いを知るための基礎知識

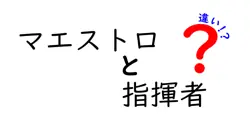

白塗りとは何か?その基本的な意味は「顔全体を均一に塗る白い化粧」です。白塗りは長い歴史を持ち、役者が演技の表現力を高めるための道具として使われてきました。現代のショーや映画でも、白塗りは視覚的に強い印象を作る基本手段として機能します。白のキャンバスは衣装や髪型と組み合わせることで、人物像を大きく際立たせ、観客の視線を誘導します。

また、撮影環境によっては白の反射が強すぎて肌の質感が崩れないよう、色味を微妙に調整する技術も必要です。

一方、黒塗りは顔の一部を濃い影で縁取る方法や、全体を黒で覆うことで人物像の雰囲気を変える技法です。黒塗りが使われる場面では、視覚的な陰影が強く、静かな緊張感や謎めいた個性を示すことが多いです。黒は光を吸収しやすい性質があり、背景が暗いシーンでも役者の目や口元を際立たせる効果があります。現代の舞台や映像作品でも、色のコントラストを活用してキャラクターの性格やストーリーの転換点を示す演出として広く使われています。

この章では、白塗りと黒塗りの違いが生む印象の差について、色彩理論と演出の観点から詳しく見ていきます。白塗りは清潔感と無表情さを、黒塗りは陰影と謎めいた雰囲気を強く与えることが多く、観客が物語の中で何を感じるかを左右します。さらに、白塗りと黒塗りを組み合わせた演出例を挙げることで、どのようにして二つの効果を同時に活かすのかを解説します。ここでのポイントは、技術的なコツだけではなく文化的背景や倫理的配慮にも触れることです。

次の節では歴史と場面別の使い分けを具体的な例とともに深掘りします。

歴史と場面別の使い分け

歴史的には、白塗りは観客の視線を自分へ引きつけやすくする効果があります。舞台上の遠い席からでも俳優の顔の表情が読み取りやすく、声の透明感も保ちやすいのです。黒塗りは、敵味方の識別を難しくする演出や、陰影を強く見せることでドラマ性を高める目的で使われます。現代の映画やテレビドラマでは、撮影機材の露光やカラーグレーディングの影響もあり、白と黒の対比を効果的に利用するケースが増えました。白塗りの役は善玉として描かれることが多く、黒塗りの役は謎めいた雰囲気のキャラクターを演じることが多いです。

ただし「黒塗り」という語は一部の国や文化で敏感な表現とされる場合があり、教育や社会的な認識の観点から使い方には注意が求められます。

この点を踏まえ、歴史的背景を理解しつつ現代の作品では配慮と創意工夫で表現を進めることが大切です。

次の節では実際の現場での使い分けの具体例を見ていきます。映像作品のオーディション映像、舞台の稽古場、伝統芸能の公演、またクリエイターがデザインするキャラクター像の違いが、白塗りと黒塗りの選択にどのように影響するのかを、分かりやすく整理します。

色の意味と演出意図を結びつけることが、作品の説得力を高めるコツです。

今日は白塗りと黒塗りについて、友達と雑談するような小ネタを用意しました。白塗りは昔の役者が舞台で視線と声を届けるための道具なんだけど、つい現代のメークと混同されがち。実は光の反射を整えるためのテクニックで、肌の質感を均一に見せるのが目的。黒塗りは陰影を強調してクールさを演出することが多いけれど、社会的な意味合いには注意が必要で、使い方を間違えると差別的な印象を与えかねない。だから、演出家も役者も意図をはっきり伝えることが大切なんだ。こうした背景を知ると、舞台の見え方が1割り増しくっきり感じられるかもしれない。

次の記事: 認否を留保と黙秘の違いを徹底解説|司法の現場でどう使われるのか »