小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

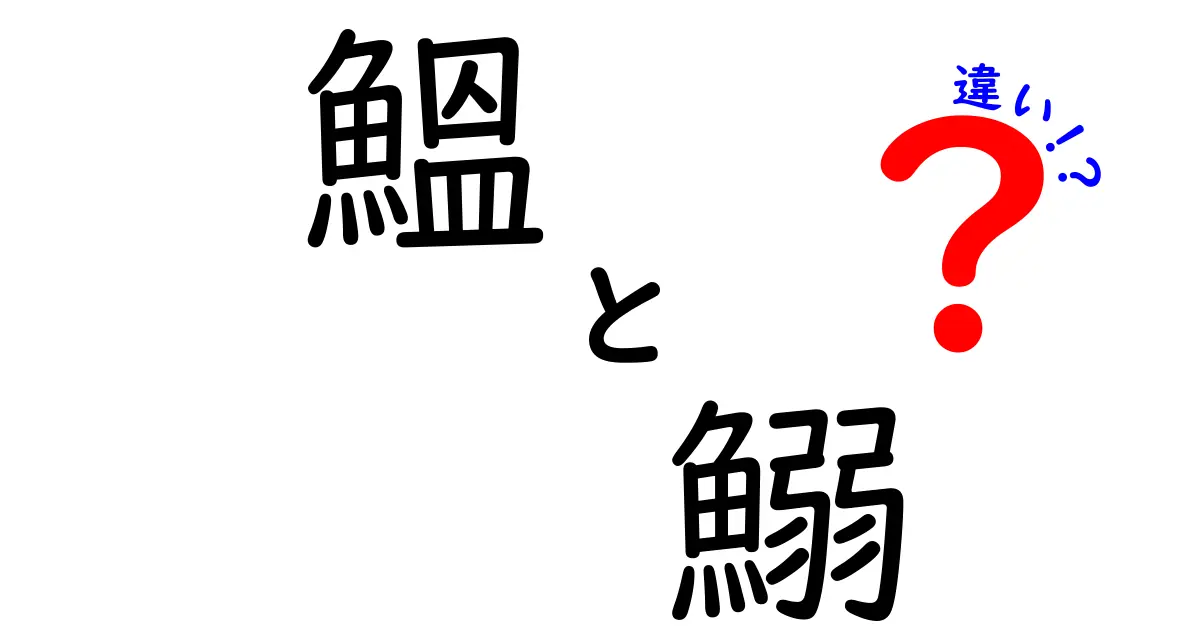

鰮と鰯の違いを解く:名前、読み、意味の基礎

日本語には魚の名前を表す漢字がいくつかあり、見た目は似ていても読み方や使われ方が異なることがあります。その中でも鰯(読み方はいわし)と鰮(読み方は日常では使われません)を見分けるのは、初心者には少し難しく感じられるテーマです。現代の日本語では鰯が最も一般的に使われ、家庭の料理名や市場の表示、学校の教科書にも頻繁に登場します。一方で鰮は現代の会話ではほとんど使われず、辞書や古典文学・専門的な文献で見る機会が多い漢字です。これらの違いは、単に字面だけの差ではなく、いつ・どこで・どういう文脈で使うかを判断する手がかりにもなります。

本記事では、まず名前の成り立ちと読み方の違いを整理し、次に現代の使い分けと料理の実例を紹介します。最後に日常生活でどう扱うべきかのポイントをわかりやすくまとめます。

この二字の関係を知ることは、日本語の歴史と文化の理解にもつながるので、語学学習をしている人にとっても興味深い話題です。この記事を読み終えたときには、鰯と鰮の違いが頭の中で自然に結びつくようになるでしょう。

名前の成り立ちと読み方

この二字は、魚を表す漢字の枠に、時代と用法によって使い分けられてきた歴史があります。鰯は現代の日本語で主に魚の名称として使われ、読み方は「いわし」です。日常生活の中でこの字を見ても、読みはすぐに思い出せるでしょう。一方の鰮は、日常生活ではほとんど使われません。辞書や古文・和歌・資料に登場することが多く、読み方は文献ごとに異なる場合があります。現代の教科書でさえ、鰮の読みを定義していないことがあり、読書中に出会うと少し難しく感じることがあります。こうした背景には、日本語の長い歴史の中で、同じ魚を指すために複数の字を使い分ける慣習が影響しています。

読み方の基本としては、現代の生活では鰯を「いわし」と読むのが一般的である点を覚えておくと混乱を避けられます。文献的・学術的文脈で鰮に出会うときには、読み方が変わることがあるため、前後の文脈をよく読み解くことが大切です。読む場面によって、最適な字を選ぶという選択肢を持っておくと、日本語の理解が深まります。

現代の使い分けと料理の実例

現代の日本語では、家庭や学校・レストランでの話題において、鰯を使うことが一般的です。例えば、焼く・煮る・揚げるなど、魚を主役にした料理の表現には鰯が普通に用いられ、買い物の表示や献立名にも鰯が現れます。これに対して鰮は、語彙としては古典文学・辞書・学術的な文章の中で見かけることが多く、現代会話の中での使用頻度は低いのが現状です。文学的な雰囲気を出したいときや、歴史的な背景を説明するときには鰮という字が選ばれることがあります。

以下の表は、鰮と鰯の違いを簡潔に整理したものです。

作り方の例としては、鰯の蒲焼、塩焼き、南蛮漬け、マリネなど、家庭料理の定番が豊富です。古文・和歌の中には鰮の字が出てくることがありますが、現代の読者としては鰯を基本に覚えておくと良いでしょう。

このように、鰯と鰮の違いは、ただの字の違いだけでなく、文章の場面や読者の想定にも影響を及ぼします。私たちが日本語を使うとき、語彙の選択によって伝わり方が変わることを覚えておくと、表現の幅が広がります。日常の会話では鰯を選び、文学や学術の領域で鰮が現れる場面には、相応の読み方と文脈理解を合わせて使うのが自然です。

今日は鰯の話題を深掘りする小ネタ。友達と海の話をしていて感じたのは、鰯と鰮の差は“字の違い”だけでなく“使われる場面の違い”だということ。授業で『鰮』という字を辞書で引いたとき、読み方が定まらず、文献ごとに変わることが多いと知って驚いた。現代の私たちは、食卓や市場の表示では鰯を使い、古い文書を読むときには鰮を目にする。だからこそ、日本語にはたくさんの表現の道があり、同じ魚を指していても文脈次第で字や読みが変わることを理解すると、言葉の面白さが一層深まる。これからも、友人と雑談し、語彙の幅を広げていきたいと思う。