小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

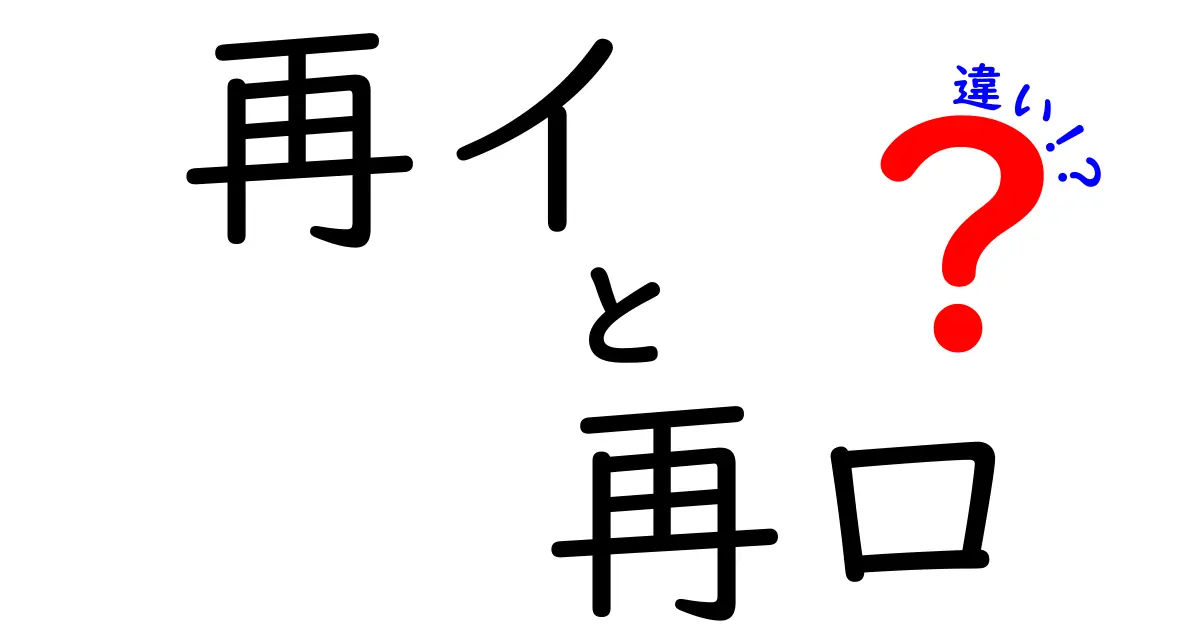

再イと再ロの違いを徹底解説:意味・使い分け・場面別のポイント

このテーマは日本語学習や日常の文章作成で混乱しやすいトピックです。再イと再ロという表現は、見た目には似ているものの、使い分けの意図やニュアンスが異なります。この記事ではまず基本的な考え方を丁寧に説明し、続いて実際の場面でどう使い分けるかを具体的な例とともに示します。読者の皆さんがノートや課題、文章の作成時に迷わず適切な表現を選べるよう、分かりやすい基準とコツを紹介します。ここでの要点は、再イと再ロの違いは単なる発音の差だけではなく、意図する行動の方向性と新規性の有無を示すサインとして機能する点です。したがって、同じ語幹でも場面によって使い分ける理由が変わってきます。これから段階的に、基本事項→使い分けの基準→注意点の順で詳しく見ていきます。

まずは全体像を把握しておくと良いでしょう。

それでは本文を読み進めてください。

再イと再ロの基本的な意味と発音の違い

ここでは再イと再ロの「基本の意味」について整理します。再イは同じ方法・同じ条件での再試行を意味することが多く、元のやり方を保ったまま再度実施するニュアンスが強いです。一方の再ロは、同じ目的を保ちながらも別の方法・別の方針で再挑戦するニュアンスを含みやすいです。そのため言い換え表現として、再イを「同じ道をもう一度たどる」再ロを「新しい道を選ぶ再挑戦」として覚えると混乱を減らせます。発音そのものは漢字の読みの違いではなく、語感の差として頭の中に残すと良いでしょう。

例えば文章作成の教材で、再イを使う場合は「前回のやり方を踏襲してもう一度確認する」と読めます。

一方の再ロは「前回と違うアプローチで再試行する」と読ませると、学習者の意図が伝わりやすくなります。

ここで簡単な比較表を示します。以下の表は見分け方の目安として役立ちます。

再イと再ロの使い分けの実践例と学習のコツ

このセクションでは、実際の場面でどのように再イと再ロを使い分けるかを、学校の課題や日常の文章の具体例とともに詳しく解説します。例文を多く示すことで、意味の違いを体で覚えられるようにします。まず、授業ノートを見直す場面を想像してください。ノートの見直しという行為を、同じ方法で再度行うなら再イが適しています。対して、資料の方針を変更して再検討する場合は再ロが適していると考えられます。このように、再イは安定志向・継続性の強調、再ロは変化志向・新規性の強調という二軸で考えると使い分けが楽になります。

さらに、文章のトーンにも影響します。教育現場の説明文では再イを使うと聴き手に安心感を与え、記事や研究ノートでは再ロを使うと読者に「新しい視点」を提示することができます。長文の説明文では、読点の配置や段落の切り方にもこの違いが現れやすいので、文章のリズムを意識して選ぶことが大切です。

使い分けの注意点とよくある誤解

再イと再ロを混同してしまうと、読者に混乱を与えやすくなります。最も多い誤解は「同じ意味だと勘違いすること」です。実際には意味のニュアンスと語感が異なるため、文脈に応じて選ぶ必要があります。ここでは具体的な注意点を挙げます。まず、短い文章では再イを選ぶと安定感が出ます。逆に長文や論理的な説明文では再ロを選ぶことで読者に新しい視点を伝えやすくなります。次に、同義語としての置換を安易に試みないこと、意味が微妙に異なるケースは別表現を検討することです。最後に、他の語と組み合わせる場合の順序にも注意してください。例えば「再イの後に新しいアイデアを追加する」など、順序にも意味が伴います。このようなポイントを意識すると、再イと再ロの使い分けが自然に身についていくはずです。

まとめと実践のヒント

本記事の要点を振り返ると、再イと再ロの違いは発音の差だけではなく、話の方向性・新規性・文体の雰囲気にも影響を与えるという点です。基本は「同じ手順の再実施か別の手を試す再挑戦か」を文脈で読み分けること、難しい場合は置き換えテストをして自然さを評価してください。授業や課題で使う際には、例文を自分で作って比べると理解が深まります。最後に、正確さを追求するほど、読み手は内容を信頼しやすくなります。これらの点に気をつけて練習を積めば、再イと再ロの使い分けは自然と身についていくはずです。

再イについての雑談風ミニ話題: 友人とカフェで話しているイメージ。再イは同じ手順をもう一度試すときに使うことが多く、逆に再ロは別の道を選ぶときの再挑戦の雰囲気を作ります。私たちは課題の説明をするとき、再イと再ロの両方を試してみて、どちらが伝わりやすいかを友人と比べることがあります。結局、言い換え練習を重ねると、文章の読みやすさと説得力が少しずつ高まっていくのを実感します。たとえ小さな選択でも、読者の理解に影響する大事な一歩になるのです。