小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

先行研究と既往研究の違いをわかりやすく解説する長いガイド

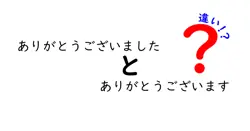

研究という世界にはいろいろな言葉がありますが、その中でも「先行研究」と「既往研究」はよく出てきます。

この2つは似ているようで、使われる場面や意味に少しだけ違いがあります。

本記事では中学生にもわかるように、先行研究と既往研究の違いを丁寧に説明します。

まずは日常の例で考えてみましょう。数学の問題を解くとき、過去に出ている解き方を調べることはよくありますよね。たとえば「方程式の解き方」という過去の研究を見て、現在の問題に合わせて新しい解き方を作る。これが“先行研究”の役割です。

一方で医学や臨床の話題では「過去に公表された研究の総称」という意味で使われることがあり、その場合は既往研究と呼ぶことも多いです。

このように同じ kindの言葉に見えても、分野ごとに適切な使い分けがあるのです。以下の段落で違いを整理します。

ポイント1 用語の成り立ちと使われ方

「先行研究」は前に進む研究の道筋を指す言葉で、現在の研究がどのような先行事実や仮説を土台にしているかを示します。

研究の設計やデータの解釈を説明するとき、先行研究を引用することで読者は「この研究が何を受け継いで、何を新しく提案しているのか」を理解しやすくなります。対して「既往研究」は古くからの記録を指すニュアンスが強く、特に臨床分野では患者の歴史や過去に報告された症例を意味づけに使われることが多いです。

つまり、先行研究は学術の“道筋”で、既往研究は“過去の歴史の総括”に近い使い分けです。

ポイント2 研究の時代背景と文献の位置づけ

研究を読むときには時代背景を意識すると理解が深まります。最新の研究ほど方法やデータが新しく、先行研究と比べて何が変わったのかが明確です。医療分野では特に「既往研究」の集まりとしての文献レビューが重要になることがあります。

このような背景を把握するためには、文献の位置づけを意識し、どの研究が現在の結論に影響を与えたのかを追うことが大切です。未来の発展を考えるとき、先行研究と既往研究の違いを正しく理解しておくと新しい仮説を立てやすくなります。

このように、言葉の使い分けは学問の世界でとても大切です。

頭の中で「先行研究」は道しるべ、「既往研究」は過去の足あとと覚えると、論文を読んだり書いたりするときに混乱しにくくなります。

次のまとめで、実際にどう使い分けるとよいかを短く整理します。

- 先行研究は現在の研究の土台を作る

- 既往研究は過去の文献の総称として使われることが多い

- 分野により意味の重みが変わる

ねえ、友だち。今日は先行研究という言葉について深掘りする雑談をしてみよう。新しい研究を始めるとき、過去にどんな研究があって、そこで何がわかっていなかったのかを知ることがとても役立つんだ。先行研究は現在の研究の道筋を作る地図のようなもので、地図にはすでに道が描かれている。私たちはそこから自分の道を選ぶ。例えば自転車の安全性を調べるなら、過去の実験データを見て、どの道が安全で、どの仮説がまだ未検証かを判断する。先行研究を読んでおけば、無駄な実験を避け、効率よく新しいアイデアへと進める。だから、研究をする人だけでなく、学ぶ人にとっても先行研究は味方だ。