小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

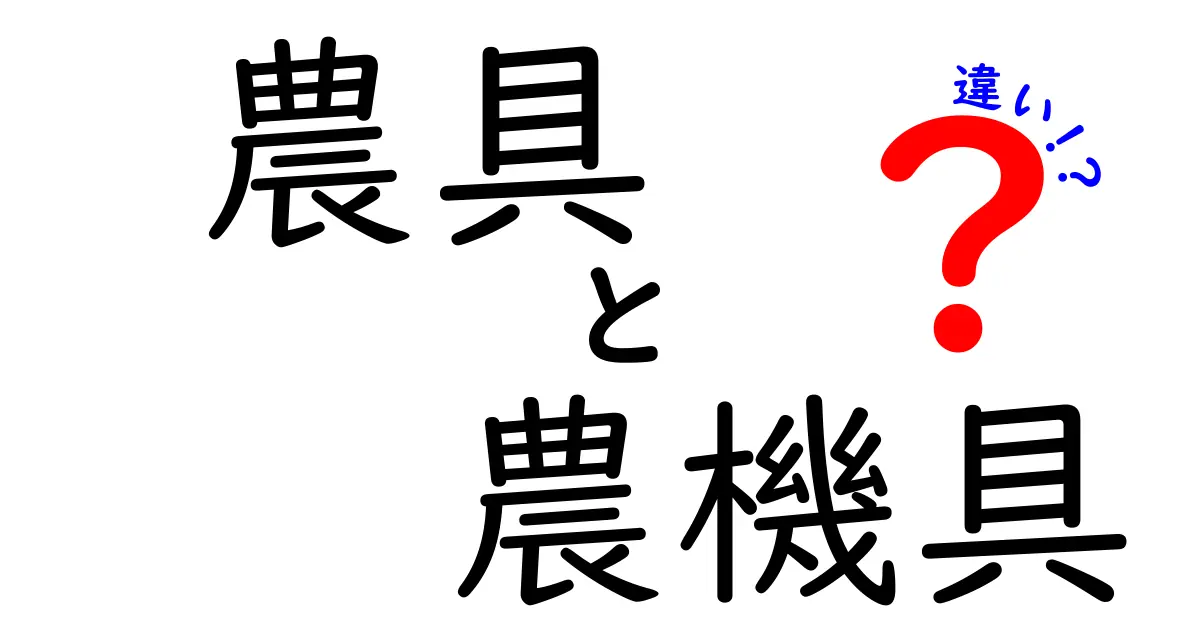

はじめに:農具と農機具の違いを知ろう

この章では、畑仕事でよく耳にする 農具 と 農機具 の違いを、初めて学ぶ人にも分かりやすい言葉で説明します。畑や家庭菜園では、作業の規模や体力、予算によって使う道具が変わります。

まず大切なのは「道具を使う人の力と機械の力の違いを理解すること」です。農具 は人の手の力を直接伝えて作業を進める道具で、軽い土寄せ・雑草取り・苗の定植など、細かい作業に向いています。対して農機具 はエンジンやモーターを動力にして、耕作・播種・刈り取りといった大きな作業を短時間でこなせる機械です。

この2つを正しく使い分けるには「どれくらいの面積を、どのくらいの時間で、どれだけの力で、どんな作物を育てたいか」という視点が大事です。本文では、実際の場面を想定して、両者の特徴・長所・注意点を丁寧に解説します。

1. 農具とは何か

農具とは、耕す・草を取る・苗を植えるなどの作業を、人の手の力で行う道具の総称です。代表的な例としては「くわ(鍬)」「すき(鋤)」「くまで(くまで)」などの手工具が挙げられます。

これらの道具は、安価で軽量なものが多く、初めて畑を始める人にも扱いやすいのが特徴です。道具の違いは長さや重さ、刃の形状などに現れ、それぞれの作業に合うよう選ぶことが重要です。

一方で、農具は長時間の連続作業になると体力的な負担が大きくなることがあります。そこで、作業の段取りを工夫したり、適度な休憩をとったりすることが大切です。安全の観点からは、作業中の手指の保護や腰を痛めない姿勢づくり、刃物の切れ味を保つための手入れを習慣にすると良いでしょう。

結局、農具は「手軽さ・低コスト・細かな作業のしやすさ」が魅力で、家庭菜園や小規模な畑には最適な選択肢です。初心者はまず基本の3つの道具(鍬・鋤・鎌)を揃え、使い方を体に覚えさせると作業の幅がぐんと広がります。

次に挙げる点を押さえると、農具の使い方がさらに上達します。体の中心を安定させる姿勢、肘や手首の角度、刃の角度を自分の体格に合わせて微調整するコツ、そして安全のための作業前点検です。これらは難しく考えず、慣れるほど自然に身についてきます。

また、農具は長く使える道具である反面、適切な保管と定期的な手入れが長寿命の秘訣です。錆を防ぐ油分を塗る、刃を定期的に研ぐ、草木が入り込まないように保管する、これらの基本を守るだけで、何十年も現役で活躍することが可能です。

2. 農機具とは何か

農機具とは、機械の力を使って作業を自動化・効率化する道具のことを指します。代表的な例としては「トラクター」「耕運機」「播種機」「収穫機」などが挙げられます。これらは、体力の限界を補い、大量の作業を短時間でこなす力を持っています。

現代の農業では、人口減少や高齢化により人手が不足することが多く、その解決策として農機具の導入が進んでいます。効率性の向上だけでなく、作業の均一性を保つ点でも役立ちます。

ただし、農機具には初期費用が高いものが多く、適切な使用法・安全管理・点検整備を学ぶ必要があります。操作を誤ると事故につながる危険もあるため、教育資料をしっかり読み、運転訓練を受けることが大切です。

また、農機具は保守部品が必要になることがあり、長く使うためには地域の販売店や整備士との信頼関係を作ることが重要です。農機具は、大規模な作業や継続的な作業量が多い場面で力を発揮します。

この両者の違いを理解するための要点をまとめます。

1) 農具 は手作業に依存するため、体力と技術の両方が結果を左右します。

2) 農機具 は動力源を使い、作業速度と規模に大きな影響を与えます。

3) 初期費用・維持費・安全性の観点から、空きスペースや資金計画を考えた上で導入を検討します。

4) 実際の畑では、両方を適切に組み合わせるのが最も現実的なアプローチです。ここまでを踏まえると、畑の規模や作業内容に応じて、最適な道具の組み合わせが自然と見えてきます。

違いのポイントと使い分け

ここからは、実際の畑作業でよくある場面を想定して、農具と農機具の使い分けのポイントを整理します。最初に覚えておきたいのは「作業の規模と時間」です。小さな畑で、短時間の作業が中心なら農具の方が動作が直感的で、コストも低く抑えられます。反対に、広い畑を一日で終わらせたい、または収穫期の短い作物を多く扱う場合は農機具の力が不可欠になります。

次に「体力と安全性」です。長時間の耕作や移動が多い場合、体力負担を減らすために農機具を選択するのが現実的です。ただし、機械を扱うには安全教育と適切な点検が欠かせません。農家や家庭菜園のオーナーは、これらを両立させるために“作業量と安全性”を重視して、必要に応じて道具を組み合わせます。

また「費用対効果」も大切な判断材料です。農具は初期費用が安く、修理も自分で比較的容易。しかし、作業量が多いと時間のコストがかかります。農機具は初期費用が高い反面、作業速度と品質の安定性を高めることができます。これらの点を総合して、畑の広さ・作物の種類・作業の頻度を分析してから選ぶと失敗が少なくなります。

最後に「併用のメリット」です。多くの畑では、手作業と機械作業を組み合わせることで効率と安全性を両立します。例えば、雑草取りは農具で細かく行い、耕作は機械で短時間に進めるといった使い分けが現実的です。

表での比較は、以下のとおりです。

<table>

まとめ

本記事を読んで分かるように、農具と農機具にはそれぞれ長所と短所があります。初心者はまず自分の畑の規模・作業量・体力を考えて、基本を身につけることから始めましょう。そのうえで、作業量が増えた場合にのみ、段階的に農機具の導入を検討すると良いでしょう。重要なのは「目的に合わせた選択」と「安全第一の取り扱い」です。安全な使用と適切なメンテナンスを心がけることで、畑仕事は楽しく、学びも深まります。今後の畑仕事が、体にも頭にも優しい道具の選択によって、より充実していくことを願っています。

ある日の放課後、近所の畑でおじさんと話していたときのこと。彼は手作業で小さな畑を耕していたが、隣の農家では tractor を使って同じ面積を短時間で耕していた。私は、なぜ人はあれほどの力を機械に頼るのか尋ねた。おじさんは笑って言った。「力だけじゃない、時間の問題だ」と。農機具は大きな畑を効率よく動かせる代わりに費用や管理が増える。だから、最初は農具の使い方をしっかり学ぶべきだ。日々の作業を重ねるほど、どの場面で機械を使うべきかが見えてくる。結局、畑仕事は「体力と知恵のバランス」が大事で、道具はそのバランスを取るための道具にすぎない。

前の記事: « ゆうちょの貯蓄口座と通常口座の違いを徹底解説!どちらを選ぶべき?