小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

はじめに

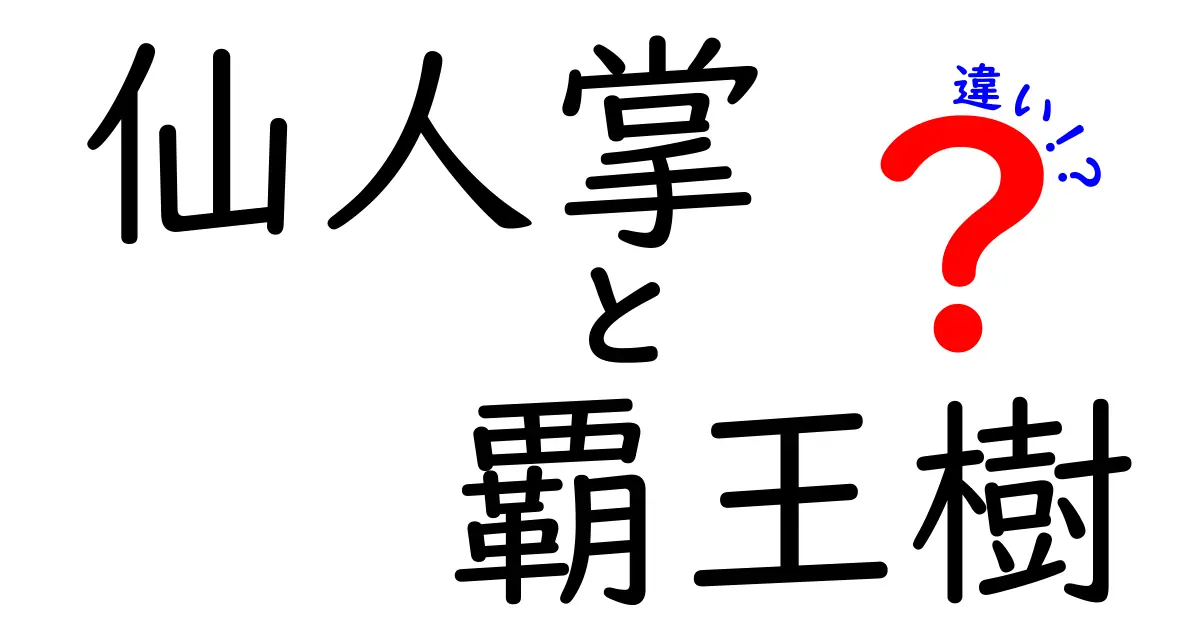

「仙人掌」と「覇王樹」は日本語でよく見かける言葉ですが、指す植物が異なることがあります。この違いを知ると、買い間違えや育て方の失敗を減らせます。本記事では、基本的な定義、生育環境の違い、外見の特徴、名称の由来と混同の実例を中学生にもわかる言葉で丁寧に解説します。まずは、それぞれの植物がどんな場面で使われるのかを押さえましょう。

仙人掌は多くの地域で「サボテン」として知られており、出荷や観賞用として人気です。乾燥地帯で生き延びるための工夫が体のつくりに現れており、棒状の茎が密集して棘を持つ姿が特徴です。対して覇王樹という呼び方は、地域や資料によって指す植物が違うことがあり、特定の種名というよりも樹の偉大さを表す言葉として使われることもあります。この点が混乱の原因になるため、文献や販売元の説明をよく読むことが大切です。

次のセクションでは、具体的な特徴の違いと育て方のポイントを詳しく比較します。

仙人掌と覇王樹の基本情報と特徴

まず、仙人掌についてです。仙人掌はサボテン科の植物群を指すことが多く、世界中に数千種存在します。多くは葉をほとんど持たず、茎だけが膨らんで水分を貯えます。

この“貯水能力”が乾燥地帯での生存戦略の核であり、日中の高温にも耐えやすいように表面を厚く、棘で日光を遮る設計になっています。育て方の基本は、日当たりを好むが水は控えめ、土は水はけのよいものを選ぶ、という点です。過湿は根腐れの大敵で、受け皿の水を長く残さないようにするのがコツです。

一方の覇王樹は、地域や資料によって指す植物が異なることが多い呼称です。実在種を指す場合でも、その樹形は多様です。高木になる種もあれば、低木のように広がるタイプもあり、花の色や落葉・常緑の性質も場所によって違います。園芸店で「覇王樹」と紹介される場合、厳密な学名を確認することをおすすめします。

このような違いを踏まえると、「覇王樹」という名称は、伝承的なイメージと実際の植物の個体差を結ぶ橋渡しのような役割を果たしていることがわかります。

最後に、実際の育て方のコツとしては、水やりの頻度と土の選択、日光の量、温度管理を守ることが基本です。夏場は水やりを控えめに、冬場はさらに控えめにするのが安全です。室内で育てる場合は風通しを良くすることも大切です。これらのポイントを押さえるだけで、植物を健康に育てることができ、見た目の美しさも長く保てます。

なお、名称の揺らぎについては、購買時のラベル表示や園芸家の説明を必ず確認しましょう。

今日は“仙人掌と覇王樹”の名前の秘密について雑談風に話します。実は日本語の植物名は地域ごとに呼び方が変わりやすく、同じ言葉でも指すものが違うことがあります。私が植物園で見かけたときも、店員さんが「覇王樹はこちら」と指していた鉢が、別の植物だったことがありました。名前だけで判断せず、ラベルの学名や科名、花の色、葉の形、茎の太さをセットで確認する癖をつけると、混乱が減ります。こうした体験から、名前は物語のようなイメージを伝えるツールであり、実際の育て方や生態を知ることが大切だと改めて感じました。