小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

はじめに ジュネーブ条約と国際人道法の基本的な関係を整理する

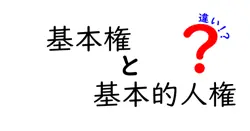

国際人道法は戦争や武力衝突が起きたときに人の救済と保護を目的とする法の体系です。ジュネーブ条約はこの体系の中心的な構成要素の一つであり、戦闘員や民間人の取り扱い、捕虜の待遇、医療機関の保護などを具体的に定めた国際的な条約群です。

ただし 国際人道法という言葉はこれらの条約だけを指すのではなく、慣習法としての法理、国際裁判所の解釈、各国の国内法によって受け継がれ運用される一連の規範を含みます。

このためジュネーブ条約と国際人道法は同じ領域を指すように見えますが、厳密には位置づけが異なる点があり、一つの条約が唯一の法源というわけではないことを覚えておくとよいでしょう。

ニュースで「ジュネーブ条約が適用される状況」を見たときには、まずこの二つの違いを押さえると意味がつかみやすくなります。

さらに理解を深めると、条約は国と国の同意で成立する契約であること、そして国際人道法は戦争時の人の安全と尊厳を守る全体像であることが見えてきます。

主要な違いを3つのポイントで整理

この章ではジュネーブ条約と国際人道法の違いを覚えやすいように三つのポイントに分けて説明します。ポイントごとに具体的な例や現場での考え方を添え、読みやすく長くまとめました。まずは定義と適用範囲の違い、次に対象と保護の広さ、最後に法源と実務の性質を比べていきます。対話形式のニュース解説をイメージして読み進めると、難しい専門用語も身近な言葉として感じられるはずです。

この章の理解は、日常のニュースを読んだときに「この条約がどの場面でどう適用されるのか」を判断する力につながります。

また、条文と慣習の違いを知ることは、国と国の約束がどう現実に運用されるかを理解するうえでとても重要です。最後まで丁寧に読み進めると、国際法の全体像が見えてきます。

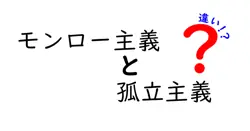

ポイント1 定義と適用範囲

定義と適用範囲の観点から見るとジュネーブ条約は戦時における保護のための具体的な条文を複数集めた条約群です。これらの条文は兵士や民間人の扱い、医療機関の保護、捕虜の待遇などを

個別のケースとして明確に示します。対して国際人道法はその条文を含む広い法体系であり、慣習法として形成された原則や、判例、国内法の適用といった実務的側面を含みます。

つまり条文は具体的なルールの集合であり、慣習法は経験と実務で育まれた原則です。現代の紛争ではこの二つが組み合わさって働くため、現場の判断には両方を参照する柔軟性が求められます。

中学生にも伝わるポイントは、条約は国と国の間で約束された文章、慣習法は長い期間の実務と国際社会の合意から生まれた原則だということです。これを理解すると、ニュースで見かける用語の意味がぐっと近づきます。

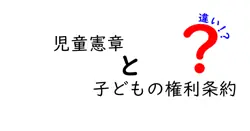

ポイント2 対象と保護対象

ジュネーブ条約が定める対象は戦争時の具体的な対象者と場所です。例えば兵士、負傷者、民間人、医療機関、囚人などが保護の対象として挙げられ、それぞれの立場に応じた

保護が条文として示されています。これらは個別のケースごとに適用される具体的ルールを提供します。一方で国際人道法は

保護対象の範囲をより広く捉え、民間人の避難権、医療の非攻撃性、文化財の保護といった広範な原則も含みます。慣習法の部分は、紛争の形が変化しても適用できる普遍的な価値を担保します。現場での判断は、条約の条文と慣習法の原則を照合して行われ、状況に応じた適用が求められます。

要するに、条約は具体的な保護対象を列挙した設計図で、慣習法はその設計図を現実のさまざまな状況に合わせて柔らかく解釈する地図の役割を果たします。

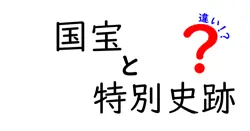

ポイント3 法源と実務の違い

法源の観点から見るとジュネーブ条約は署名国が約束した条文で成り立つ

国際的な契約です。各国は国内法としてこの条文を実務に落とし込み、兵士の取り扱い、医療の保護、民間人の避難などの手続きと罰則を整備します。これが日常の裁判所や警察の現場で適用されます。一方国際人道法は

条文だけでなく、慣習法としての原則や国際裁判所の判決、そして時間をかけて築かれた国際的な解釈の蓄積を含みます。新しい技術や戦術が現れた場合でも、原則の適用と柔軟な解釈で対応できるのが特長です。現場の運用では、条文の要件を満たすように国内の制度を整えると同時に、慣習法の原則に照らして状況に応じた判断を行います。

この二つの関係を理解することで、戦時をめぐる法の実務的な運用が少しずつ見えるようになります。

要点は条文と慣習の両方を使って現実の場面に適用するという点です。

実務で役立つポイントと表

この章では日常の授業やニュースで使える実務ポイントを表にして整理します。まず条約と慣習法の違いを再確認し、次に現場での対応の流れ、最後に表で要点を比較します。ここで紹介するポイントは中学生にも理解しやすいように具体的な例を織り交ぜています。例えば戦時下の医療救護の現場、避難ルートの確保、情報の伝達など、現場で起こりうる具体的な場面を想定して説明しています。続く表では各項目を短く整理しますが、文章では背景となる法理や国際機関の役割、国内法の運用についても触れています。法源の違いから始まり、実務での手続きの流れ、最終的な人道的配慮の実現までを、段階的に理解できる構成にしました。

<table>ある日ニュースで国際人道法の話をしていて友達がジュネーブ条約って何だろうと聞いてきました。私はこの言葉の違いをどう伝えるべきか迷い、こう答えました。戦場での人の命を守るためのルールは、戦争自体を正当化しないためのしるしのようなものだと。条約は決まりごと、慣習法は経験則。だから新しい紛争にも適用される幅がある。そんな話をしてみると友達はニュースの難しさが少し理解できたみたいで、私も説明する楽しさを感じました。さらに、江戸時代の法や現在の国連の仕組みと結びつけて考えると、法は生き物のように時代とともに変わるという実感を得られます。日常のニュースには難しい言葉が多いですが、実は“守るべき人のこと”を思い出すと身近な話題になります。これからも友達と一緒に、世界のルールをやさしく学んでいきたいと思います。