小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

ディスカッサントとパネリストの基本的な意味と役割

ディスカッサントとは、研究発表や論文の後に設けられる討議の専門家で、提出物を事前に読み、発表者の主張を分析してコメントします。

主な目的は、議論を深め、論点の弱点を指摘し、聴衆が見逃しやすい観点を明らかにすることです。

この役割は、単に意見を述べるだけでなく、論証の筋道を検討し、データや結論の根拠を引き出す作業を含みます。

ディスカッサントは質問の形で問いを投げかけ、時には証拠の解釈を再提示して、討論の方向性を決める役割を担います。

研究者同士の対話を豊かにし、論文の質を高める手助けになるのです。

この説明で大切なのは、ディスカッサントが「批判する人」ではなく「建設的な改善を促す専門家」である点です。

対照的に、パネリストは別の視点や専門分野を持つ人々が集まって行う討議の参加者です。

次の段落では、この二つの役割の違いを具体的に見ていきます。

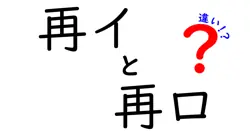

この二つの役割の違い

ディスカッサントは、特定の論文や報告に対して「分析と評価」を行い、問題点を洗い出して討論の軸を作ります。

その場の時間配分も意識しつつ、質問の形式で発表者に新しい視点を提示します。

一方のパネリストは、討議全体のダイナミクスを作る役割であり、テーマに沿って情報を提供したり、聴衆の関心を引きつけるコメントをします。

パネリストは準備している話題を分担して話すことが多く、討論を活性化させる役目を担います。

このように、ディスカッサントは「論証の検証」を、パネリストは「意見と情報の提供」を中心にします。

ただし現場によっては、両方の役割を兼務するケースもあり、その場合は事前の打ち合わせで役割を明確にすることが重要です。

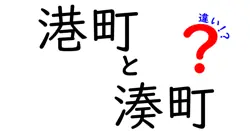

実践シーンでの使い分けと例文

実践としては、学会・研究会・シンポジウム・大学の公開講義などが代表的な場です。

ディスカッサントは、論文セッションの後半に設けられるコメント時間で、具体的な根拠を挙げながら「この論点はこう考えられるか」「データの解釈は他の可能性と結びつかないか」といった質問を投げかけます。

パネリストは、パネル討論全体を通して「このテーマの要点は何か」「実世界での応用はどうか」といった話題を分担して述べ、聴衆と対話します。

たとえば、教育の現場で新しいカリキュラムを議論する場合、ディスカッサントが「この提案の統計データにはどの変数が影響しているのか」を尋ね、パネリストが「この変数を補足する他のデータを提示して総合的に判断するべき」と回答する、という流れが典型です。

このやりとりは、発表者の主張をただ否定するのではなく、構造的な理解を深めるための道具として機能します。

重要なのは、両者が互いを補完し、聴衆が複雑なテーマをわかりやすく受け止められるよう導くことです。

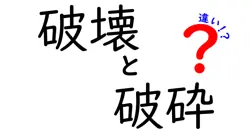

混同を避けるポイント

実際の場面で「ディスカッサント」と「パネリスト」を混同してしまうことがあります。その理由の一つは「討議の場にいる人」というだけで同じ役割だと思ってしまう点です。

避けるコツは、事前に役割を確認することと、実際の発言の内容で区別することです。

ディスカッサントは「論文の評価・批評的検討」を中心に発言します。使う表現は「この結論にはこういう根拠が必要」「この統計は限界があるのではないか」といった、証拠と論理の評価が多くなります。

パネリストは「テーマの要点を整理して伝える」「別の視点を提供して議論を広げる」といった話題を分担して述べ、聴衆と対話します。

例としては「この点については私の視点はこうです」「別の研究ではこの結果が出ています」といった形で、視点を共有します。

具体的な使い分けのコツとしては、言葉の使い方を変えることです。

ディスカッサントなら「批評的に検討します」、パネリストなら「この点を補足します」といった表現を選ぶと、場の混乱を減らせます。

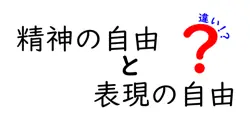

この話題を深掘りしていくと、実は学校の授業のディスカッションとニュース番組の討論が共通点と相違点を持つことに気づく。ディスカッサントの視点は論証の検証、パネリストの視点は情報の提供と議論の広がりを作る力。私はこの二つの役割が合わさることで、対話が単なる感想合戦にならず、学びの場が実践的に近づくと思います。

前の記事: « 点検票と点検表の違いを徹底解説!現場と報告書で使い分けるコツ