小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

アスレチックとジャングルジムの違いをわかりやすく解説

はじめに:何が違うのか?

はじめに、学校や公園で見かける遊具には名前があり、それぞれ役割や作られる意図が少しずつ違います。多くの人は「アスレチック」と「ジャングルジム」を同じものとして捉えやすいですが、実際には設計意図や使い方、遊び方の幅が異なります。ここではまずこの二つの言葉の背後にある考え方を整理します。

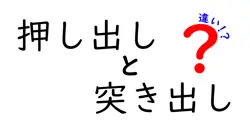

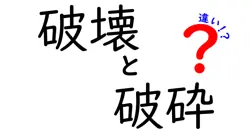

アスレチックという言葉は、体を動かし、課題をクリアすることを重視した遊具の集合を指すことが多く、木製や鉄製の壁、はしご、ロープ、滑車、滑り台などが一つのセットとして組み合わさっています。目的は「体力・バランス・協調性を遊びの中で伸ばすこと」です。ジャングルジムはそれに対して、よりシンプルな枠組みの上で、登る・捕まる・渡るといった動作を中心に楽しむ遊具です。

アスレチックの定義と特徴

アスレチックという言葉は日常会話の中でも幅広く使われます。公園のアスレチックコースは、複数のアイテムを組み合わせて「一つの冒険の道」を作る設計です。ここで大切なのは「遊ぶ人が自分の体を使って課題を乗り越える」という体験そのものです。難易度は設計によって変化し、年齢が上がるにつれて新しいルートや難しい動きを組み込んでいくことも多いです。

安全性の確保は最優先事項で、手すりの角は丸く、滑りやすい面はコーティングされ、落下のリスクを減らす床材が敷かれます。

また、アスレチックは「協力プレイ」も楽しい要素です。友だちと順番を決めて同じ課題を協力して解く場面もあれば、誰が一番早くクリアできるかを競う遊び方もあります。

ジャングルジムの定義と特徴

ジャングルジムは、長い歴史を持つ定番の遊具で、鉄棒や横棒、格子状の枠組みを組み合わせたものが多いです。登る、ぶら下がる、腕力を使って体を動かすなど、基本的な運動能力を楽しく鍛えることが目的です。構造上は「一体型」のケースが多く、ルートが固定されていることも特徴です。

昔ながらのジャングルジムは、遊ぶ子どもの創造力を引き出す場として長く愛されてきました。現代のジャングルジムは、手すりの高さを調整できるタイプや、滑り台と組み合わせた複合型など、子どもの安全と遊びの幅を両立する工夫が加えられています。

ジャングルジムのもう一つの魅力は、学年を越えた友だち同士の相互作用です。高学年が低学年の子を手助けする場面や、順番を守る練習としての社会性の発達にも寄与します。

日常の遊びでの使い分けと選び方

実際の公園や学校の授業で、アスレチックとジャングルジムをどう使い分けるべきかを考えるとき、年齢と発達段階が大きな目安になります。低学年の子どもには安全性を最優先し、登る動作が難しい場面を減らす工夫が大切です。一方、年長や運動好きの子には課題がある方が楽しく、体力も向上しやすいです。

選び方のポイントは3つです。第一に「高さと難易度」。第二に「回遊性と遊びの幅」。第三に「安全性の証明と点検頻度」です。これらを意識することで、子どもが飽きずに長く使える遊具を選ぶことができます。

その日、友だちと公園の遊具の話をしていたとき、私はふと「アスレチックとジャングルジムの違いって、実は仕組みの違いだけじゃなく、遊び方の幅の違いが大きいんだ」と気づいたんです。

雑談の結論はこうです。

ジャングルジムは基本的に登る/ぶら下がるといった単純な動作を中心に遊ぶ枠組み。対してアスレチックは複数の遊具を組み合わせて“課題をクリアする体験”を作る設計。つまり、「迷路のような道を体で探す喜び」がアスレチックにはあり、ジャングルジムには「体の支えを使って体を動かす楽しさ」がある、という話でした。

この違いを理解すれば、公園での選択がすぐに楽になります。

前の記事: « 抗菌砂と砂場の違いを徹底解説|子どもの安全を守る賢い選び方