小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

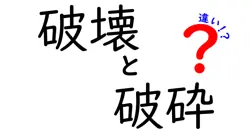

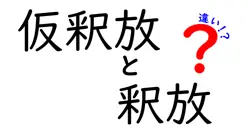

就学援助と教育扶助の違いを徹底解説し、どっちを選ぶべきかを判断するための詳しいガイドと実例

就学援助と教育扶助の差をはっきりさせたい人は多いです。ここでは制度の成り立ちから対象者の条件、支給される費用の項目、申請の手順、学校や自治体の役割、そして実際の生活にどう影響するのかを、具体的なケースとともに紹介します。

まず大切なのは就学援助が全国的に法で定められた制度である点です。この制度は低所得世帯の児童が学校生活を送るうえで必要となる費用の一部を公的に援助することを目的としています。対して教育扶助はより広い概念として用いられることが多く、地域や自治体の制度と組み合わされて実施されるケースが多いです。

この違いを理解すると自分がどの制度の対象になるのか、何を申請するべきかの判断材料が増え、学用品の購入や給食費の負担を減らす第一歩になります。強調しておきたいのは、制度の存在自体が子どもの教育機会の平等を支える土台だという点です。

制度の基本を押さえ、具体的な申請の流れへと話を進めます。

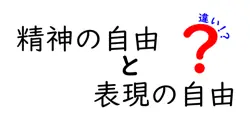

背景と制度の基本 就学援助と教育扶助の本質と歴史 何が法的に定められているのか、どの法律が適用されるのか、そして制度の目的がどう変わってきたのか、近年どのような見直しや増額があったのか、自治体ごとの取り組みの違い、制度が子どもたちの学習機会の平等にどう寄与しているのか、保護者の負担感はどの程度軽減されているのか、などを詳しく説明します。

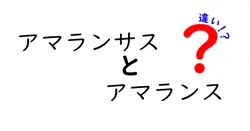

就学援助は児童の教育費負担を軽減するための国の制度として長い歴史を持っています。これに対して教育扶助はより広い概念であり自治体ごとに名称や範囲が異なることが多く、教育費全般のサポートを指すことが多いです。制度ができた背景には貧困の連鎖を断ち切り、すべての児童が同じ学習機会を得られるようにする意図があります。制度の適用には所得要件や家庭の状況、学校種別などの条件があり、時代とともに見直しが行われています。保護者が制度を知り申請することは、家庭の負担を減らすだけでなく、子どもの学習環境を安定させる重要な要素です。就学援助が対象とする費用には教科書教材費制服修学旅行費などが含まれ、教育扶助はこれらに加えて地域の教育支援プログラムを含むことが多く、自治体ごとの幅が大きい点が特徴です。

この章では制度の成り立ちと大枠の流れをつかんでください。

対象者と支給内容 就学援助の適用条件と支給項目の詳解 だれが受けられるのかどの費用が対象かの具体的な基準

就学援助の対象は基本的に所得基準を満たす家庭の児童生徒であり、申請は各自治体の窓口で行います。対象となる費用は主に教科書教材費、通学用品費、制服費、給食費、修学旅行費など学校生活に直接関係する経費です。支給額は家庭の状況に応じて定められ、月額または学期ごとに支給される形が多いです。教育扶助は就学援助と比べて対象が広いことがあり、地域の実情に合わせた追加支援が認められる場合があります。いずれにしても申請には所得証明書類や世帯構成の情報が必要であり、提出期限や更新手続きも自治体の案内に沿って行います。

対象者の状況が変わった場合は速やかに申請内容を見直すことが大切です。

申請方法と学校の役割 就学援助と教育扶助の申請の流れと学校の窓口の役割

申請の第一歩は学校の窓口または区市町村の福祉窓口に問い合わせることです。必要書類として所得を証明する書類、世帯構成を示す書類、そして場合によっては所得制限の裏付けとなる資料を用意します。提出後、自治体の審査を経て決定通知が届きます。決定後は毎学期ごとの支給額の見直しや、家庭状況の変化時の再申請が必要になることがあります。学校はこの過程で保護者と連携し、費用の負担を減らす具体的な支援を案内します。子どもが安心して学べる環境づくりの一部として、教員や学校事務の専門スタッフが手続きのサポートを行います。

また申請のタイミングや更新の時期を逃さないためのカレンダーの活用も有効です。

よくある誤解と注意点 就学援助と教育扶助の誤解を解くポイントと注意すべき点

よくある誤解としては就学援助は全員が受けられる制度だと考えることや、教育扶助は必ずすべての費用を賄ってくれると勘違いする点があります。実際には所得基準や自治体の条件があり、支給対象は限定的です。申請は年度始めに集中することが多く、 申請期限を過ぎると受給の機会を失う可能性 があります。さらに支給内容は自治体によって差が出るため、公式の最新情報を必ず確認してください。

また書類の不備や不足があると審査が遅れることがあります。手元に揃えられない場合は早めに窓口へ相談しましょう。

| 項目 | 就学援助 | 教育扶助 |

|---|---|---|

| 対象者 | 所得基準を満たす家庭の児童生徒 | 地域の制度により範囲が異なる |

| 支給内容 | 教科書教材費制服費等の直接費が中心 | 地域によって追加の支援あり得る |

| 申請窓口 | 学校の窓口または市町村窓口 | 自治体ごとに異なる場合あり |

| 申請時期 | 年度初めが多い | 自治体ごとに差あり |

就学援助について深掘り話をしよう。実はこの制度、学校に上がる子どもをお金のことで諦めさせないためにあるんだ。私の友達の家庭は収入が低く教科書代が毎学期の大きな負担だった。でも申請して支給を受けられるようになって、息子の机の上には常に教科書とノートが揃い、給食費の心配も減った。申請は学校の窓口から始まり、所得証明や家族構成を提出するだけ。書類の準備が大変な時もあるけれど、勇気を出して一歩踏み出せば道は開ける。自分が対象かどうかは市区町村の窓口や公式サイトで確認できる。もし身近な人が該当する場合、いちど窓口へ相談してみると良い結果につながる可能性が高い。