小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

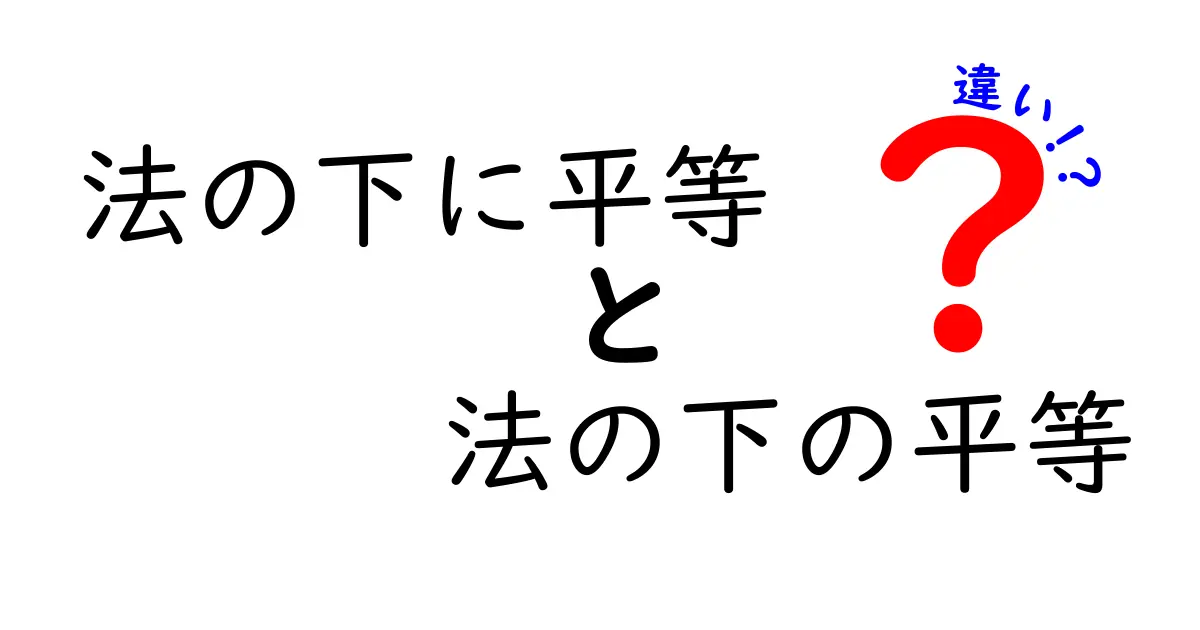

法の下に平等と法の下の平等の基本を理解する

世の中には「法の下に平等」「法の下の平等」という似ている表現があり、ニュースや授業で似た話題を見かけることが多いです。

この二つの表現を正しく使い分けられると、文章の意味を正確に読み取りやすくなります。

まず覚えておきたいのは、「法の下に平等」は、皆が同じ法のもとで扱われるという状態を指す言い方です。人を分けて扱うのではなく、ルールそのものが公平であるべきだという発想を強調します。裁判所の判断や憲法の理念を語るときに、こうした状態の平等を指すことが多いです。つまり、誰もが同じ規則の下で生活できることが大事だ、という意味です。

一方、「法の下の平等」は、法が作り出す平等の性質を指す表現です。法によって守られるべき「平等のあり方」や「どういう場面で平等が実現するのか」という意味合いを強調します。

この表現は、制度設計や政策の説明、討論の際に使われることが多く、「平等という性質が法のもとで成立しているか」を問うときに適しているのが特徴です。

ここで大事なのは、同じような意味でも、文の主語や動詞の組み立て方によってニュアンスが変わる点です。例えば「全ての人は法の下に平等だ」という文章は、平等が現実に成り立っている状態を断定しています。これを別の表現で言い換えると「全ての人は法の下の平等が成立している」となることがありますが、語順の違いが受ける印象を少し変えます。

日本語では、にと、の位置関係で状態と性質を分けて考える練習を繰り返すことが重要です。

次の章では、文法の観点から実際にどう使い分けるべきかを、分かりやすい例とともに見ていきます。

日常のニュースと教科書の使い方を例に学ぶ

ニュース記事や教科書の中には、法の下に平等と法の下の平等が混同されて使われているケースがあります。ここでは、日常での理解を深めるための実践的なポイントを整理します。

まず、前半の文章では「法の下に平等」を使うことが多いです。これは、全員が同じルールの下で生きるべきだ」という理念を示す場面に適しています。例えば、学校の規則が公平に適用されるべきだ、選挙権の行使において差別があってはならない、などの話題でこの表現が使われます。これに対して、制度や政策の説明文では「法の下の平等」という表現が使われることが多く、法の影響で生まれる平等の性質を語る場面に適しています。

また、法律の条文を読むときには、文の構造がどうなっているかを意識することが大切です。「法の下に平等だ」と断定するのか、「法の下の平等を実現する仕組みだ」と説明するのかで、後に続く動詞や名詞が変わってきます。これがわかれば、難しい文章も分かりやすく decoding できます。

授業の練習問題を解くときには、まずその文の焦点が「状態」か「性質」かを確認する癖をつけましょう。

最後に、違いを実感するための練習のコツを紹介します。例えば、次のような文を自分で作ってみてください。

・全ての人は法の下に平等だ。→状態を強調している文。

・法の下の平等がこの制度の中心だ。→平等の性質を説明している文。

このように、同じ“平等”という語を使っても、どの語順や助詞の組み合わせで意味が変わるのかを意識するだけで、文章の伝わり方が変わります。

表で整理すると分かりやすい!実務での使い分けのコツ

理解を深めるために、簡単な表でポイントを整理します。以下の表は、語の位置と意味の関係を比べるためのものです。

日常の会話や文章作成に役立つ、実務的なヒントを詰め込みました。

この表を見ながら、次の練習をしてみましょう。

練習問題1:次の文を読み、適切な表現を選んで空欄を埋めてください。

問題例:全ての人は( )平等だ。正解は「法の下に平等」です。ここを変えると、文の意味は「平等がどのように成立しているか」という点に焦点が移動します。

友だちと話していたとき、法の下に平等と法の下の平等の話題が出ました。僕は日常のニュースを例にして説明してみたんだけど、結局のところ大切なのは、どの言い方を使うかで伝えたいことの焦点が変わることだと気づきました。法が生み出す平等の性質を強調したいときは法の下の平等を、みんなが同じルールの下で生活する状態を伝えたいときは法の下に平等を選ぶ――こんなふうに使い分けるだけで、相手に伝わるニュアンスが変わります。

前の記事: « 市民権と社会権の違いをやさしく解説!中学生にも伝わるポイントとは