小林聡美

名前:小林 聡美(こばやし さとみ) ニックネーム:さと・さとみん 年齢:25歳 性別:女性 職業:季節・暮らし系ブログを運営するブロガー/たまにライター業も受注 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1Kアパート(築15年・駅徒歩7分) 出身地:長野県松本市(自然と山に囲まれた町で育つ) 身長:158cm 血液型:A型 誕生日:1999年5月12日 趣味: ・カフェで執筆&読書(特にエッセイと季節の暮らし本) ・季節の写真を撮ること(桜・紅葉・初雪など) ・和菓子&お茶めぐり ・街歩きと神社巡り ・レトロ雑貨収集 ・Netflixで癒し系ドラマ鑑賞 性格:落ち着いていると言われるが、心の中は好奇心旺盛。丁寧でコツコツ型、感性豊か。慎重派だけどやると決めたことはとことん追求するタイプ。ちょっと天然で方向音痴。ひとり時間が好きだが、人の話を聞くのも得意。 1日のタイムスケジュール(平日): 時間 行動 6:30 起床。白湯を飲んでストレッチ、ベランダから天気をチェック 7:00 朝ごはん兼SNSチェック(Instagram・Xに季節の写真を投稿することも) 8:00 自宅のデスクでブログ作成・リサーチ開始 10:30 近所のカフェに移動して作業(記事執筆・写真整理) 12:30 昼食。カフェかコンビニおにぎり+味噌汁 13:00 午後の執筆タイム。主に記事の構成づくりや装飾、アイキャッチ作成など 16:00 夕方の散歩・写真撮影(神社や商店街。季節の風景探し) 17:30 帰宅して軽めの家事(洗濯・夕飯準備) 18:30 晩ごはん&YouTube or Netflixでリラックス 20:00 投稿記事の最終チェック・予約投稿設定 21:30 読書や日記タイム(今日の出来事や感じたことをメモ) 23:00 就寝前のストレッチ&アロマ。23:30に就寝

推敲と添削の違いを理解する

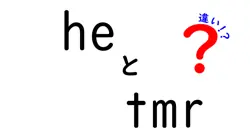

まず最初に知っておきたいのは、推敲と添削は別の作業であり、役割が少しだけ異なる点です。

推敲は自分の文章をじっくり見直して、意味が伝わる順序や言い回しを変える作業です。

例えば、長い説明が続く場合は、要点を先に持ってくるなどの工夫をします。

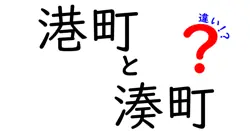

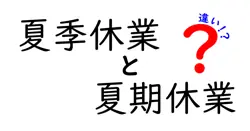

一方、添削は、文章の誤りを直す作業に近い意味が強く、文法・語彙のミス、語尾の統一、表記ゆれ、読点の打ち方など、読み手が誤解しないようにする技術的な修正を指します。

教科書の例文を正しくするのにも使われることが多いです。

この二つを同時に使うと、文章の質がぐんと上がります。推敲で意味とリズムを整え、添削で誤りを正す、この順番が基本です。

自分で初稿を作ったら、まず全体の流れを確認してから、各文の意味が伝わるかを見直し、最後に文法的な誤りを修正するのが効率的です。

中学生でもこの順番を心がけるだけで、作文の説得力や読みやすさがぐんとアップします。

実践例と使い分けのコツ

実際の作文でどう使い分けるか、具体的な例で考えましょう。

たとえば友だちに自分の作文を読んでもらうとき、最初に添削を受けて誤字や不自然な表現を直してから、推敲で伝えたい意味がきちんと伝わるか、文の流れが自然かを再確認します。

この順番で進めると、読み手の理解が格段に深まります。

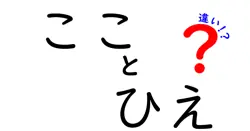

もう少し深掘りすると、推敲は段落のつながり、話の展開、結論の明確さを重視します。

一方、添削は語彙の適切さ、言い回しの統一、表記の揺れを整えることに重点を置きます。

たとえば「美味しいリンゴを食べると、気分が良くなる」という文章があるとします。

添削では「美味しいリンゴを食べると、気分が上がる」という語感の自然さや、同じ文章内での語尾の統一を指摘されることがあります。

推敲では、同じ意味をより簡潔に伝えるにはどう書くか、分かりやすい順序に組み替えるかを検討します。

表現力を伸ばすコツとしては、まず自分の文章を声に出して読んでみることです。

読みづらい箇所を見つけたら、推敲で順序や言い回しを直し、次に添削でもっと正確に直してもらう。最終的には「誰が、何を、どう感じるか」が明確になるよう仕上げるのが目標です。

友達とおしゃべりしているとき、私はよく『推敲って何?』と聞かれる。推敲は、最初の文章をそのまま出すのではなく、読み手がどう感じるかを想像しながら言い回しや順序を整える作業だよ。

例えば、最初は長い説明になりがちだけど、推敲を重ねると要点を先に出して、後で補足を添える形にできる。

添削も必要だけど、まずは自分の頭の中でどんな気持ちを伝えたいかを決めて、言い方を何度も変えてみるといい。

次の記事: 下書きと草稿の違いを徹底解説!場面別の使い分けと実践テクニック »